“当智慧教室、数字教师、智能管理系统纷纷涌入校园,我们反而越来越困惑,技术到底该为教育做什么?”

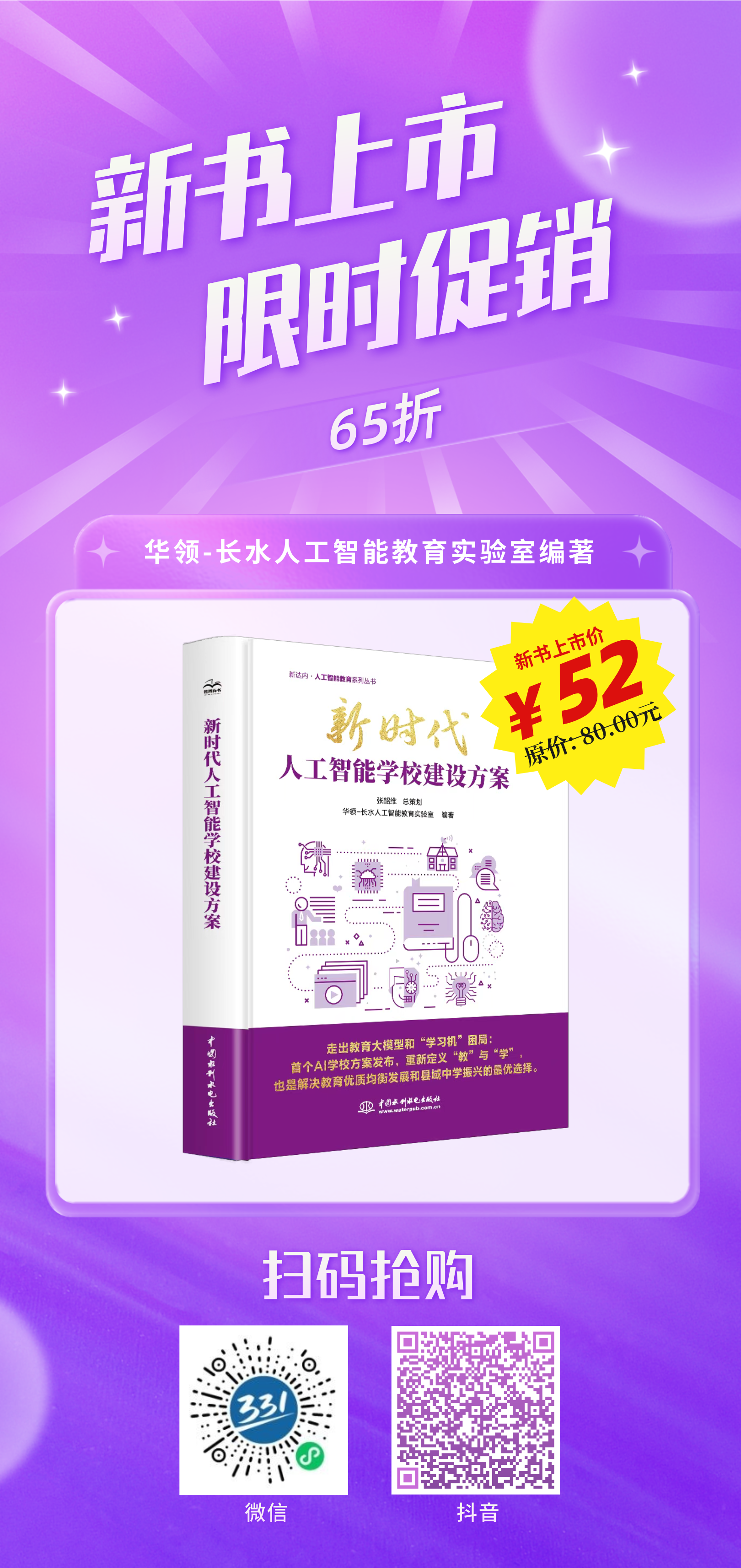

教育大模型与 “学习机” 概念层出不穷,教育从业者却深陷 “技术狂欢” 与 “落地困境” 的矛盾之中。校长们困惑于 AI 学校建设的切入点,教师们迷茫于自身角色的转型方向,区域教育管理者纠结于优质资源均衡的难题。正是在这样的背景下,国内首本聚焦教育场景的人工智能学校建设方案图书《新时代人工智能学校建设方案》应运而生。

这本书不仅搭建了 “技术—教育—人” 三位一体框架,提供从顶层设计到落地实施的全流程解决方案,更如一位资深顾问,带我们跳出技术堆砌的迷局,重新定义智能时代的学校形态,为破解当下教育领域的诸多痛点提供了清晰思路,值得每一位关注教育变革的人士深入研读。

《新时代人工智能学校建设方案》中详细介绍了人工智能对德智体美劳的深度重构。我们精选了该部分的内容,带大家抢先阅读。

人工智能技术的介入,正在从底层逻辑上重塑教育体系。其核心在于通过数据感知、智能分析和动态干预,将“五育并举”的育人目标转化为可量化、可操作、可迭代的技术方案。

人工智能通过多模态数据融合与动态建模,构建了“认知-行为-情感”三位一体的德育干预系统。下面详细介绍德育培育体系的建设过程。

1.行为数据的无感化采集

依托校园物联网(如智能摄像头、可穿戴设备)与数字平台(如在线学习系统、社交网络),实时捕捉学生的行为轨迹。

●物理空间行为:课堂专注度(如通过眼动追踪与姿态分析)、社交互动频率(如通过蓝牙信标定位)、公共场合礼仪(如垃圾分类行为识别);

●数字空间行为:网络言论情感倾向(如自然语言处理技术)、协作学习贡献度(如在线文档编辑轨迹分析)、虚拟社区责任感(如游戏化任务完成质量等)。

2.品德发展的量化建模

基于德育目标(如社会主义核心价值观)建立评价指标体系,通过机器学习构建动态评估模型。

●核心素养映射:将“责任担当”“家国情怀”等抽象概念转化为可观测变量(如参与公益服务次数、历史事件讨论深度);

●成长轨迹预测:利用时序神经网络分析行为数据,识别品德发展拐点(如集体意识觉醒期、价值观冲突期)。

3.精准化干预策略

根据个体特征生成定制化德育方案:

●认知矫正:当系统检测到极端言论时,自动推送思辨性阅读材料与开放式讨论议题;

●行为引导:针对社交退缩学生,设计渐进式合作任务(从两人小组到团队项目);

●情感支持:通过情感计算识别心理状态,触发虚拟导师介入(如压力疏导对话机器人等)。

人工智能重构了知识生产、组织与内化的全过程,形成“诊断-建构-迁移”的闭环学习系统。下面详细介绍学习系统的构建过程。

1.知识网络的动态构建

●知识图谱生成:通过学科大模型解构教材,建立概念节点间的多维关联(如数学公式与物理现象的跨学科链接);

●认知缺陷诊断:基于眼动轨迹、答题时长、草稿演算等数据,定位知识盲区(如立体几何的空间想象薄弱点)。

2.个性化学习路径设计

●能力适配:根据维果茨基最近发展区理论,通过强化学习算法动态调整任务难度;

●模态优化:分析学习风格偏好(视觉型/听觉型/动觉型),自动转换内容呈现形式(如将文本公式转化为3D动画);

●元认知培养:生成学习过程反思报告,可视化展示思维跃迁路径(如论证逻辑的完善过程)。

3.高阶思维训练机制

●批判性思维:部署辩论型AI代理,通过立场反转训练提升论证深度;

●创造性思维:利用生成式AI构建悖论情境,激发非常规问题解决方案;

●系统性思维:开发虚拟沙盘系统,模拟复杂系统演变(如生态链崩溃的连锁反应等)。

人工智能通过生物信号解析与运动力学建模,实现“监测-分析-优化”的全周期体质管理。下面详细介绍智慧体育方案。

1.运动能力精准评估

●生物特征监测:惯性测量单元(IMU)捕捉动作轨迹(如游泳划水角度等);肌电传感器分析肌肉激活模式(如短跑起跑时的腓肠肌发力序列等);红外热成像检测运动损伤风险(如膝关节异常温度分布等);

●代谢状态分析:通过可穿戴设备持续监测血氧饱和度、心率变异性等指标,构建能量消耗模型。

2.个性化训练方案生成

●动作优化:对比专业运动员运动模式数据库,生成针对性矫正建议(如调整铅球投掷的出手角度等);

●负荷调控:根据疲劳累积模型,动态调整训练强度(如基于心率恢复速率的间歇训练设计等);

●营养匹配:结合代谢特征与训练目标,推荐个性化膳食方案(如爆发力训练期的肌酸补充策略)。

3.虚拟融合训练场域

●增强现实指导:通过AR眼镜叠加标准动作轮廓,实现实时姿态校正;

●虚拟对手模拟:生成自适应难度水平的AI陪练,提升对抗性项目应变能力;

●神经生物反馈:利用脑机接口训练专注力(如射击运动员的α波调控训练等)

人工智能解构艺术创作规律,构建“感知-表达-批判”的美育新范式,下面详细介绍智慧美育方案。

1.审美感知的维度拓展

●跨模态转换:将文学意象转化为视觉图形(如《荷塘月色》的色温映射模型等);

●文化基因解析:通过风格迁移算法解构传统艺术(如敦煌壁画色彩体系的数字化谱系等);

●情感共鸣增强:利用生理信号反馈(皮肤电反应、微表情)优化艺术作品感染力。

2.创造力的算法赋能

●创意激发系统:基于对抗生成网络(GAN)产生创作原型(如融合秦汉纹样与赛博朋克风格的设计草图等);

●智能协作创作:人机协同完成艺术表达(如AI生成音乐动机,人类发展主题变奏等);

●多维评价体系:构建包含形式创新度、文化传承性、情感传达力的量化评估模型。

3.数字文化遗产再生

●破损文物修复:通过3D扫描与深度学习复原残缺部分(如青铜器纹样的拓扑补全等);

●非遗技艺传承:开发数字孪生系统指导传统工艺(如虚拟紫砂壶制作训练平台等);

●跨时空艺术对话:构建历史艺术家数字孪生体,实现创作理念的古今碰撞。

人工智能重新定义劳动教育内涵,构建“工具-过程-价值”三位一体的新型劳育体系。下面详细介绍智慧劳育方案。

1.劳动工具智能化升级

●物联网系统:部署智慧农场监控网络(土壤湿度、光照强度、病虫害识别的多传感器融合等);

●机器人协作:设计人机分工方案(如工业机械臂完成重复劳动,人类负责创造性调试等);

●数字孪生平台:建立虚拟工厂系统,模拟真实生产流程(如芯片制造的全工艺仿真等)。

2.劳动过程的认知深化

●技术伦理渗透:在编程劳动中嵌入价值判断训练(如算法偏见检测与修正等);

●系统思维培养:通过供应链管理模拟系统理解劳动的社会网络属性;

●失败价值挖掘:利用强化学习环境模拟工程事故,训练危机处理能力。

3.劳动价值的维度拓展

●数字劳动认知:开展数据标注、算法优化等新型劳动形式实践;

●创造性劳动:组织AI辅助产品设计竞赛(如基于生成式AI的可持续包装设计等);

●社会价值实现:搭建技术公益平台(如为视障群体开发智能辅具的跨学科项目等)。

…………

本书以人工智能与教育深度融合为主线,系统呈现智能时代学校变革路径,涵盖政策解析、标杆校建设、德育创新、课堂重构、教师转型、健康护航、五育创新、平台赋能、资源升级、生涯规划、拔尖人才培养、家校共育、特色发展、管理革新及智慧校园生活等核心领域,融合前沿理论、实践案例与学术支持,为教育工作者提供从顶层设计到落地实施的全景指导,助力学校实现“数据驱动”与“个性化成长”的跨越式发展。

华领—长水人工智能教育实验室

华领—长水人工智能教育实验室在借鉴清华大学人文学院书院文化发展中心、复旦大学高等教育研究所智能研究中心、北京师范大学教育学部人工智能教育实验室、北京长水国际教育科技研究院等基础上设立。根据《中国智慧教育白皮书》、《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》、《中小学生成式人工教育使用指南(2025年版)》、《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》,将AI系统化解决学校教育场景,旨在建设新时代人工智能教育学校。

核心理念:融合物联网与全息投影等前沿技术,支撑跨区域同步课堂建设,实现教育资源的智能适配与动态整合。通过开发AI学科融合课程知识图谱,赋能差异化教学与精准教学决策,并利用AI学情分析动态生成个性化学习路径图谱。

华领—长水人工智能实验室矢志不渝地追求“让每个孩子享有公平优质的教育资源”的愿景,并以此推动人类智慧在数字时代的持续进化。

👇购买👇